■ フィルムカメラのデジカメ化Leitz -minolta CL

2018年1月3日公開

初めてのレンジファインダー機である。縁あって、我が家にやってきた。知人の関係先から借用することになり、手に取ってみたところ非常にコンパクトであり、これは難しいかなという第一印象であったが、まずは検討してみようと思ったのである。

試作機の完成した姿。

手荒な作業になるかもしれず、借用物で検討する訳にもいかないので、いつものように加工用と予備を別途入手している。

【追記】

試し撮りをしたので、動画を掲載。

■ Leitz -minolta CL偏

この機種はコンパクトで横幅も短く、一眼レフのようにこれまでの方法をそのまま適用するのは難易度が高いと感じたのである。まずは構造的な可能性を検討したが、中々難しい。特にフィルムセッティングのためのフタ構造がヒンジ式の裏ブタではなく、底ブタと一体型であるのが悩ましい。これまでとは違う方法を検討せねばならないと感じた。

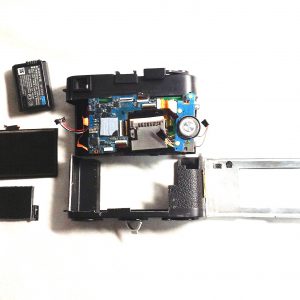

まずデジタル部が取り付け可能かを確認してみたところ、これまでの定番であるNEX-5Nではバックシルエットに入らず、取り付け不可能であることが判明した。SDカードスロット分がはみ出るのである。そこで今回デジタル部に使用したのはNEXーC3である。デジカメ化のプロトタイプ(1号機)で使用して以来である。

シャッターエミュレータも小型化が必要と考えていたのだが、なんとかスペースに収まりそうである。バッテリーも収まりそうという確認ができ、総合的には何とかなりそうという判断で、とりあえず試作をしてみることにした。ただ、エミュレーションプログラムは5N用と同じとはいかなかったので、C3で作ったLX1号機を用いて少々デバッグを行なっている。(なるべく共用にしたかったので。)

以上の検討の結果、底カバーはほとんど切り欠くことになった。ちょっと勿体無い感あり。

CLは底ブタと裏面カバーが一体構造なので、デジタル部カバーはヒンジによる開閉式カバーを取り付け、充電時のバッテリー取り出しを考慮している。また、ダイヤルスイッチは内部に収納にした。ダイヤルは設定時に必要なだけなのと、面積的に外部に出すのは難易であったためである。C3を使用したおかげで、スペースができたことも幸いしている。また、厚みを薄くするのにLCDを非搭載にしようかとも思ったが、CLの電池が入手できないため露出計が動作しないので、画像確認用にはあった方が良いであろうと、今回は搭載している。

CLは底ブタと裏面カバーが一体構造なので、デジタル部カバーはヒンジによる開閉式カバーを取り付け、充電時のバッテリー取り出しを考慮している。また、ダイヤルスイッチは内部に収納にした。ダイヤルは設定時に必要なだけなのと、面積的に外部に出すのは難易であったためである。C3を使用したおかげで、スペースができたことも幸いしている。また、厚みを薄くするのにLCDを非搭載にしようかとも思ったが、CLの電池が入手できないため露出計が動作しないので、画像確認用にはあった方が良いであろうと、今回は搭載している。

バッテリー取り出し時は、カバーを開ければできる。内蔵物が剥き出しになるのが少々面白く無い。

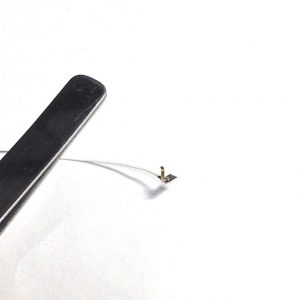

シャッター信号の取り出しは、これまで同様定番の方式である。今回の構造は、一眼レフ機のように底部の機構がないため、軍艦部のレリーズボタン上下機構から得ている。そのための接点スイッチは少々工夫を要した。

これをレリーズボタン軸の下部へ、前面のわずかな隙間から周囲との電気的絶縁を気にしながら挿入して接着剤で固定している。当然、機構部の動作との干渉が無いことは確認済みである。

このような経過を辿り、一旦は撮れる状態には出来た。NEX-C3を使用したため、厚みは少々分厚い。

試作なので、カバーは手製板金。アラ隠しにビニールレザーを貼ってみた。

【追記】

最終形に変身したので、追記掲載

裏面カバーを外部製作発注品に交換

デジタル部をディスコン機ではなく現行機種に変更。

デジタル部をα5100に変更

バッテリー交換やSDカード抜き差し時にカバーを開けた際、内蔵物がブラブラするのを防止するため中カバーを追加。

中カバーで部材をホールドする方式